Afin de répondre à un besoin de portabilité et de communication, le Portapak devient la référence pour les artistes engagés qui ont un message à faire passer. Le Portapak permet aux cinéastes, communautés et caméramans une grande liberté de parole pour communiquer leur réalité et leur opinion à un large public.

Tu peux te reporter à la section « ressources additionnelles » si tu souhaites consulter un glossaire des termes techniques.

Une caméra vidéo au service de la communauté

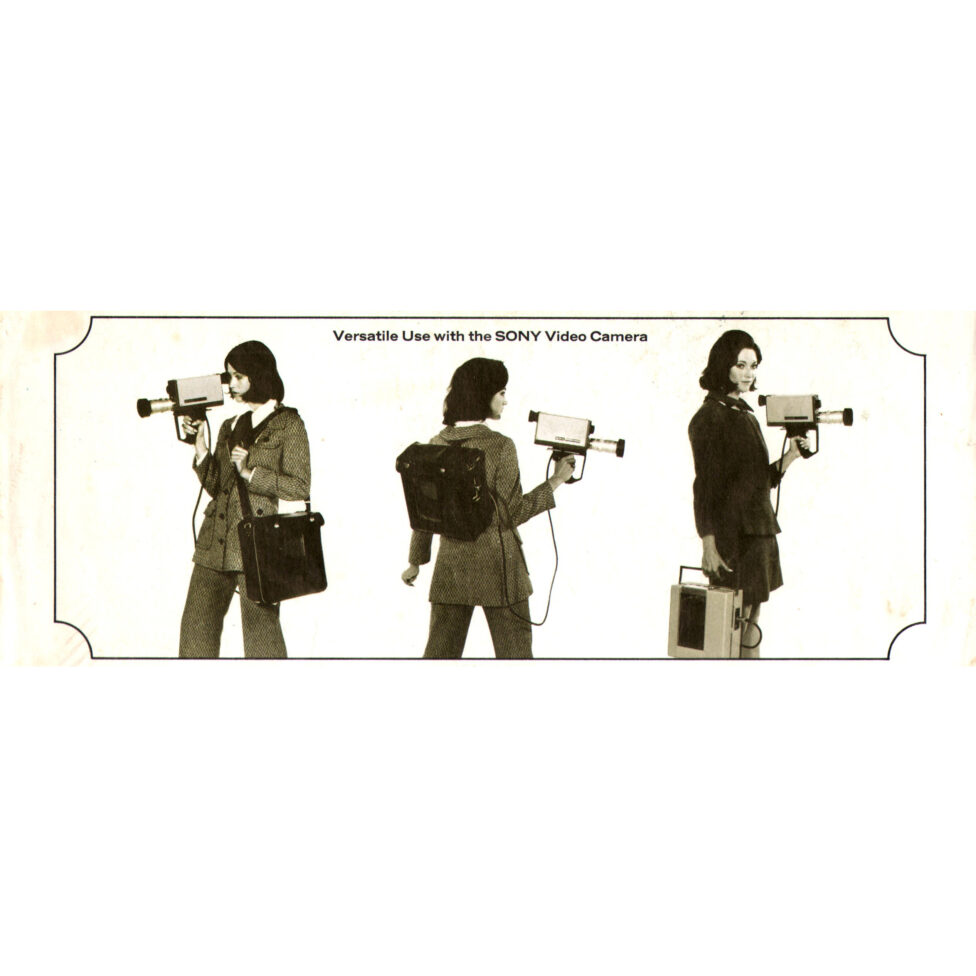

Comme son surnom l’évoque, le « Portapak » est conçu pour être portable et manipulé par une seule personne. Difficile de trouver un surnom plus portable pour une caméra, n’est-ce pas ?

Le « Portapak » Sony Video Rover II (AVC-3400) fut commercialisé en 1970. Issu du développement de la technologie du magnétoscope dans les années 1960, cet appareil léger et facile à prendre en main est composé de deux éléments : une caméra et un enregistreur portable. La caméra est équipée d’un microphone qui transmet des signaux audiovisuels à l’enregistreur portable relié à la caméra avec un câble. L’enregistreur portable de type magnétoscope permet de rembobiner la cassette et visionner la scène enregistrée immédiatement après la fin de la prise ; ce qui n’était pas possible avec une caméra pellicule. Le Portapak produit une image noir et blanc de basse définition qui peut ensuite être diffusée sur un poste de télévision.

Que ce soit au sein d’un atelier de production vidéographique communautaire comme le Vidéographe à Montréal ou au sein d’un collectif féministe d’intervention vidéo nommé Vidéo Femmes à Québec, les opérateurs et opératrices utilisent cette nouvelle caméra au profit de créations engagées.

Des exemples de vidéos

Philosophie de boudoir coréalisation d’Helen Doyle et Nicole Giguère en 1975

Collection Cinémathèque québécoise. Fonds Vidéo Femmes

Helen Doyle et Nicole Giguère – CC BY-NC-ND 3.0

Satire sur le Salon de la Femme, en avril 1975, à Québec. Faut-il être utopiste ou « bonnasse » ou tout simplement philosophe pour y croire ?

Philosophie de boudoir

C’est l’année internationale de la femme, au Salon de la Femme à Québec. Nicole Giguère et Helen Doyle, les deux réalisatrices, proposent un vox pop, interrogeant femmes et hommes sur des thématiques dites féminines. Les discours misogynes enregistrés en direct sont ensuite mis en perspective avec humour au moment du montage. À travers ces entrevues, elles révèlent les problèmes de sexisme ancrés dans la structure même du salon et dans les mentalités des gens. Dans cet extrait, on peut voir la facilité avec laquelle elles ont pu filmer partout dans le salon. Avec le Portapak, elles peuvent enregistrer librement la parole et filmer les gens. L’image créée par le Portapak est de relativement mauvaise qualité et se dégrade dans le temps. Néanmoins, cela a permis la liberté de ton et d’action de ces réalisatrices.

Philosophie de boudoir coréalisation d’Helen Doyle et Nicole Giguère en 1975

Collection Cinémathèque québécoise. Fonds Vidéo Femmes

Helen Doyle et Nicole Giguère – CC BY-NC-ND 3.0

Satire sur le Salon de la Femme, en avril 1975, à Québec. Faut-il être utopiste ou « bonnasse » ou tout simplement philosophe pour y croire ?

Note : Les informations placées entre crochets décrivent le contenu visuel et audio de l’extrait. Le reste du texte correspond au dialogue.

[Séquence de 1:06 minute.]

[Intérieur. Le Salon de la Femme, Québec. Noir et blanc. De fines rayures horizontales apparaissent brièvement à l’image tout au long de l’extrait.]

[Plan rapproché de deux femmes, debout, à l’intérieur du salon. Ce sont les réalisatrices, cadrées en plan poitrine. À l’arrière-plan se trouve un présentoir de livre.]

[La femme de droite, Helen, prend un microphone des mains de Nicole, à gauche. Elle parle en regardant autour d’elle, puis en se retournant de nouveau vers Nicole.]

Moi Nicole, j’ai entendu parlé qu’il y avait plusieurs kiosques d’information cette année à cause de l’année de la femme, faque ça s’rait le fun d’aller les voir aussi.

[Helen redonne le microphone à Nicole qui prend la parole en se tournant d’abord vers la caméra, tout en observant autour d’elle.]

Oui, eux autres y vendent pas des produits, mais y’essayent de vendre des idées. On va essayer d’aller voir quel genre d’idées ils défendent. Comment ils voient le salon de la femme ? Comment eux autres voient la libération de la femme ? Qu’est-ce qu’y font pour ça ? Enfin, tous ces genres de questions qu’on va poser à tout le monde comme ça au hasard de notre promenade. Alors, on vous invite à nous suivre à travers le Salon de la Femme.

[Bruit de foule] [La femme de droite reprend le microphone et elles se dirigent vers la gauche. La caméra dans un même mouvement effectue un panoramique pour suivre le déplacement et zoome pour recadrer sur les deux femmes. Elles sont de dos et marchent dans la foule. Des passants marchent devant la caméra et les deux protagonistes disparaissent du cadre.]

[Plan divisé en deux : à gauche, un couple et à droite les deux réalisatrices. Tous sont de profil. L’homme occupe la majeure partie du cadre. Nicole est également dans le champ, mais Helen n’apparaît presque pas. Elles tiennent toutes deux le micro. Derrière l’homme se trouve une femme, en retrait, cachée par ce dernier. Nicole s’adresse à l’homme.]

Nicole : Comment vous voyez ça la libération de la femme vous ?

[Zoom lent vers l’homme qui regarde à droite vers ses interlocutrices. Le micro est toujours visible dans le cadre, mais les réalisatrices sont maintenant hors champ pendant tout l’échange.]

Homme : Bin y nous ont tellement aidé, comment ce qu’on leur aiderait à se libérer un petit peu…

Nicole : Ouin, mais c’est quoi se libérer ?

Homme : Bin, y’a bin des choses dans la libération, hein ? Comme nous autres, qu’on sait qu’on en a eu beaucoup des libérations.

[La femme, derrière l’homme, fait face à la caméra et sourit. Helen reprend la parole, toujours hors champ. La caméra effectue un petit mouvement saccadé vers la gauche pour réajuster le cadrage.]

Helen : Qu’est-ce que, qu’est-ce qu’y’ont fait en particulier les femmes pour vous aider ?

[La femme, qui était tournée vers l’homme, se tourne maintenant vers les réalisatrices. Son visage est maintenant entièrement caché par le visage de l’homme. La caméra fait de petits mouvements saccadés vers le haut, la gauche, la droite pour ajuster le cadre. Le visage de la femme est à nouveau visible.]

Homme : Ah bin, tout énumérer y’en aurait trop…

Helen : Oui, c’est vrai ça ! [rires]

Homme : À mon sujet, à moi… [rires]

[L’image se stabilise.]

Nicole : Donc les hommes aussi ont besoin de libération encore ou bin ils sont complètement libérés eux autres ?

[La femme regarde l’homme, puis la caméra et le sol et se retourne de profil pour se cacher à nouveau derrière l’homme.]

Homme : Non, y’a encore quelques petits points. Surtout au point de vue… Des petits, ouais, qu’on pourra pas énumérer devant les femmes, ça va, ça va les rendre jalouses.

[Rires.]

[La femme se tourne de dos. Un passant marche devant la caméra. Il est flou. La femme quitte le cadre.]

[Fin de l’extrait.]

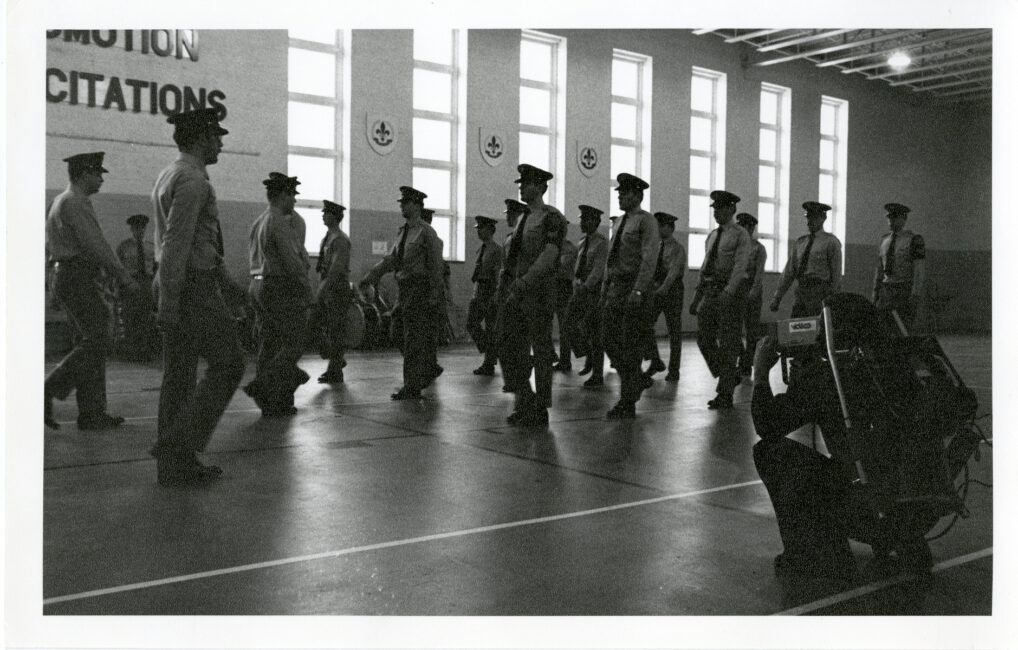

Le Magra coréalisation de Pierre Falardeau et Julien Poulin en 1975

© Films Pea Soup inc.

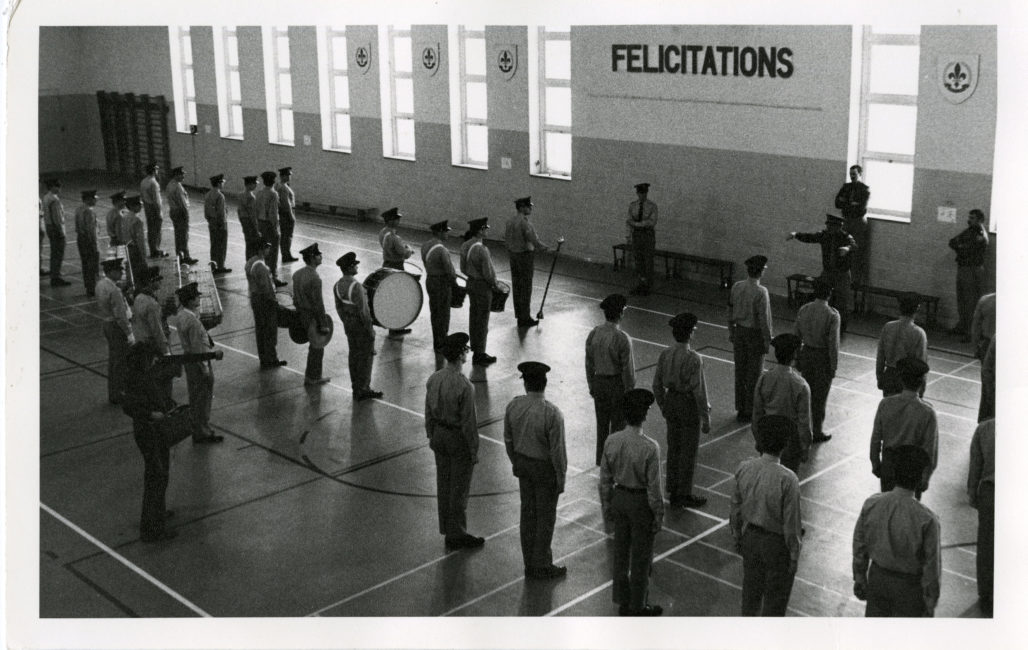

La vie quotidienne à l’Institut de Police de Nicolet ou comment on fabrique en série les défenseurs du pouvoir. L’apprentissage du métier de policier à l’Institut de Police de Nicolet est montré dans ses différentes étapes où s’expriment des attitudes conformistes et des gestes conditionnés. La caméra varie les prises de vues et les plans insistent sur la rigidité morale et physique de cet embrigadement qui incarne à la fois l’aliénation et la perte d’autonomie de l’individu (Programme Cinémathèque québécoise).

Le Magra

Dès le début de l’extrait, on constate que le Portapak est petit et permet de filmer relativement n’importe où, ici dans la voiture. Les deux réalisateurs se répartissent caméra et enregistreur d’un côté et micro externe de l’autre. Ils sont reliés par câbles et doivent absolument se mouvoir ensemble.

Les deux réalisateurs utilisent pour ce film la caméra vidéo afin de pouvoir filmer librement dans un cadre très contraint. Ils apportent un discours critique par le choix de plans et ces plans ne sont possibles que parce que la caméra se faufile partout, qu’elle est portable et opérable à deux.

Le Magra coréalisation de Pierre Falardeau et Julien Poulin en 1975

© Films Pea Soup inc.

La vie quotidienne à l’Institut de Police de Nicolet ou comment on fabrique en série les défenseurs du pouvoir. L’apprentissage du métier de policier à l’Institut de Police de Nicolet est montré dans ses différentes étapes où s’expriment des attitudes conformistes et des gestes conditionnés. La caméra varie les prises de vues et les plans insistent sur la rigidité morale et physique de cet embrigadement qui incarne à la fois l’aliénation et la perte d’autonomie de l’individu (Programme Cinémathèque québécoise).

Note : Les informations placées entre crochets décrivent le contenu visuel et audio de la vidéo. Le reste du texte correspond au dialogue.

[Séquence vidéo de 1:06 minute.]

[Intérieur d’une voiture de police en marche. Jour. Noir et blanc.]

[À l’intérieur d’une voiture de police, le spectateur a le même point de vue que l’opérateur de la caméra Portapak. Ce dernier est assis sur le banc arrière. Sur les sièges avant se trouvent deux policiers en uniforme. L’un conduit et le second, à droite, écoute un message de la centrale par l’entremise de sa radio. Deux rétroviseurs au niveau du pare-brise avant reflètent les képis des policiers. La route enneigée défile à travers la vitre du véhicule. La caméra tressaute légèrement à chaque bosse sur la route, suivant les mouvements de la voiture.]

[Voix hors champ provenant de la radio.] Pouvez-vous venir à l’IPQ chercher deux individus du nom de Pierre Falardeau et Julien Poulin qui font présentement un reportage vidéo sur l’école et qui sont recherchés par la police de Montréal en vertu d’un mandat portant le numéro 197260 ? Je répète le numéro de mandat 197260.

La description de Monsieur Falardeau : il mesure environ 5 pieds et 11, châtains, portant une barbe. Son confrère Monsieur Poulin : lui, il porte une moustache, il a les cheveux assez longs, de couleur noire.

[Le policier de droite, assis au siège passager, répond au central.]

10-04 on est en direction.

[Il s’adresse au conducteur de la voiture]

Mets la cerise dans sirène. En arrivant, on va bloquer l’entrée principale, on va rentrer par la porte principale, on va les pincer là.

[Le conducteur du véhicule active les sirènes.] [Son des sirènes de la voiture de police.]

[À l’intérieur de l’Institut de Police du Québec. Noir et blanc.]

[Sons de pas frappant le sol à l’unisson.] [Des policiers défilent en formation de trois par trois. À l’arrière-plan, les reflets de deux hommes apparaissent dans un miroir. Il s’agit de Falardeau, debout, caméra du Portapak à la main, œil au viseur et de Poulin, accroupi, perche entre les mains et portant des écouteurs. Falardeau porte un sac au dos contenant l’enregistreur de son Portapak relié par câble à la caméra. Poulin pointe la perche vers le sol. Un officier hors champ crie la cadence de pas.] Deux ! Deux ! Deux, droite, deux !

[Fin de la l’extrait.]

Photographie du tournage Le Magra, 1975. Collection Cinémathèque québécoise 1995.1754.PH.01

Photographie du tournage Le Magra, 1975. Collection Cinémathèque québécoise 1995.1754.PH.02

Genèse d’une caméra vidéo

Pour comprendre le Portapak et l’idée derrière cette caméra vidéo, il faut la replacer dans le contexte de l’après-guerre. La création de caméras vidéo dans les années 50 est influencée par plusieurs facteurs, dont des réflexions sur la communication et la nécessité d’être compatible avec la diffusion télévisée en plein essor.

SONY est créé en 1946 et une vingtaine d’ingénieurs compose alors l’équipe qui travaille au développement et à la production d’équipement de communication. Le succès est vite au rendez-vous d’abord au Japon, puis à l’international.

Photographie de Nobutoshi Kihara, ingénieur chez SONY. ETHW : https://ethw.org/Oral-History:Nobutoshi_Kihara

Le Portapak est un des premiers systèmes vidéo portatifs à la disposition des particuliers, amateurs, artistes, mais également producteurs indépendants dans les années 1970.

La création de caméras vidéo est influencée par le principe de feed-back — boucle retour — une innovation majeure née de la technologie de la vidéo et popularisée ensuite dans l’art vidéo.

En 1965, SONY lance son Portapak vendu avec un trépied et un microphone. C’est le premier d’une longue série !

La vidéo devient un outil de démocratisation des médias, entre autres avec la création de médias communautaires, radios et télévisions. Elle naît dans le contexte de l’émancipation des femmes, des mouvements sociaux des années 60 et 70. La vidéo part d’une envie de s’affranchir des codes et structures du cinéma pour aller au plus proche des « vraies gens ». Cette nouvelle manière de sortir des studios, de faire témoigner directement des gens puis de le diffuser sur des réseaux communautaires alternatifs, participe au débat sociétal et accompagne les changements en cours partageant nombre d’évènements et actions politiques. Très rapidement, la vidéo incarne la subversion, la contestation, la marge.

Fiche technique Portapak AV-3400 et AVC-3400

Caractéristiques

- Dimensions caméra seule

- 38 cm x 7 cm x 13 cm

- Dimension enregistreur

- 27,7 cm x 7,1 cm x 26,6 cm

- Poids caméra et enregistreur

- 11 kg

- Matériaux

- Plastique, métal

Composantes et accessoires

- Le câble

- La caméra et le microphone envoient les signaux à l’enregistreur via le câble.

- L’enregistreur portable

- Permet d’enregistrer les signaux de la caméra, du micro et de rembobiner pour visionner la scène captée immédiatement après. Ce n’était pas possible avec une caméra pellicule.

- Bande magnétique ½ pouce noir et blanc

- Contrairement à la pellicule, la bande magnétique offre la possibilité d’effacer et réenregistrer plusieurs fois sur la même bande. Elle permet d’enregistrer une trentaine de minutes d’images de basse définition.

- Objectif 7-56mm

- Un zoom permet d’ajuster rapidement le cadre au tournage.

- Viseur électronique

- Permet de voir ce que l’on filme au moment du tournage. Possibilité de visionner à travers l’œilleton immédiatement après avoir tourné les images enregistrées.

- Batteries avec une autonomie de 45 min

- L’enregistreur peut être alimenté par des batteries ce qui donne une plus grande liberté à l’opérateur lors du tournage. Possibilité de le brancher sur une prise électrique ou dans une voiture.

- Micro mono intégré

- La caméra contient un microphone intégré, elle est donc très silencieuse. Les écouteurs permettent de contrôler la qualité de l’enregistrement sonore pendant le tournage. Possibilité d’adjoindre un micro externe.

- Trépied

- Il est beaucoup utilisé lors d’entretiens filmés. Pour fixer la caméra dessus, il suffit d’ôter la poignée sous la caméra.

- Sac en bandoulière ou sac à dos pour l’enregistreur

- Permet de libérer l’opérateur qui peut se consacrer entièrement à la caméra lors du tournage. La caméra et l’enregistreur peuvent être opérés par une seule et même personne.

Particularités de l’appareil

- Portabilité

- Le Portapak constitue une alternative aux très lourdes caméras professionnelles de télévision utilisées en studio et peut être opéré par une seule personne sur le terrain. Le tout pèse néanmoins 11 kg.

- Fonctions automatiques

- La caméra dispose de fonctions automatiques qui permettent de simplifier l’opération de la caméra, ce qui la rend utilisable par des amateurs.

Le fonctionnement et la prise en main

Faire des reportages pour la télévision sur le terrain, seul, n’aura jamais été aussi accessible qu’avec la caméra vidéo Portapak. Sa portabilité et ses fonctions automatiques en font une caméra relativement simple à utiliser.

Il suffit de brancher la caméra à l’enregistreur, appuyer sur le bouton déclencheur, laisser chauffer l’appareil, puis ajuster les paramètres comme pour les caméras pellicules. L’enregistreur préalable chargé de la bande magnétique, la batterie et les écouteurs peuvent être transportés dans la sacoche de tournage.

Dans les faits, il était toutefois nécessaire de réaliser un certain nombre d’étapes avant de pouvoir filmer. Ce n’est pas encore instantané !

S.a. s.d. Manuel d’instruction de la caméra AV-3400 de SONY. 9 p. Collections Richard Diehl.

pdf (8,78 Mo)Manuel d’instruction de la caméra AV-3400 de SONY

Ce manuel de 9 pages explique pas à pas le fonctionnement de la caméra, les diverses possibilités de réglages et les bons réflexes à adopter pour filmer. Quelques dessins illustrent ce qui est décrit. Voici les sections qui composent le manuel : précautions, emplacement des composantes et des commandes, source d’électricité, chargement de la bande, enregistrer avec la caméra vidéo, enregistrer un programme télévisé, lecture des bandes, doublage sonore, effacement des bandes, recharge des piles, entretien, raccordement des bandes, spécifications.

Ce module PDF pourrait être innaccessible. Une version alternative est disponible en dessous.

S.a. s.d. Manuel d’instruction de la caméra AV-3400 de SONY. 9 p. Collections Richard Diehl.

pdf (8,78 Mo)Extraits choisis :

Le SONY AV-3400 est un magnétoscope portable d’enregistrement/lecture conçu pour fonctionner avec la caméra vidéo SONY AVC-3400. Le système enregistre l’action en direct, et l’image enregistrée peut être immédiatement lue et visualisée sur l’écran du viseur de la caméra. Il s’avérera très utile dans l’enseignement, la formation, les activités promotionnelles et dans des centaines d’autres applications. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à portée de main pour toute référence ultérieure (p. 2).

Précautions : Conservez le Videocorder à l’abri des températures extrêmes et des excès de poussière et d’humidité. Maintenez le Videocorder et les vidéocassettes à l’écart des champs magnétiques puissants et des sources de bruit électronique telles que les moteurs, les génératrices et les régulateurs de tension. Évitez de soumettre le mécanisme de transport de la bande à des chocs ou des impacts injustifiés. Ne placez rien et ne mettez pas de pression sur le couvercle du tambour porte-têtes. Les têtes vidéo rotatives sont conçues avec précision. Ne touchez pas aux têtes, sauf pendant le nettoyage ou l’enfilage de la bande (avec le moteur éteint). Ne touchez jamais aux têtes lorsque le moteur du tambour porte-têtes est en marche (p. 3).

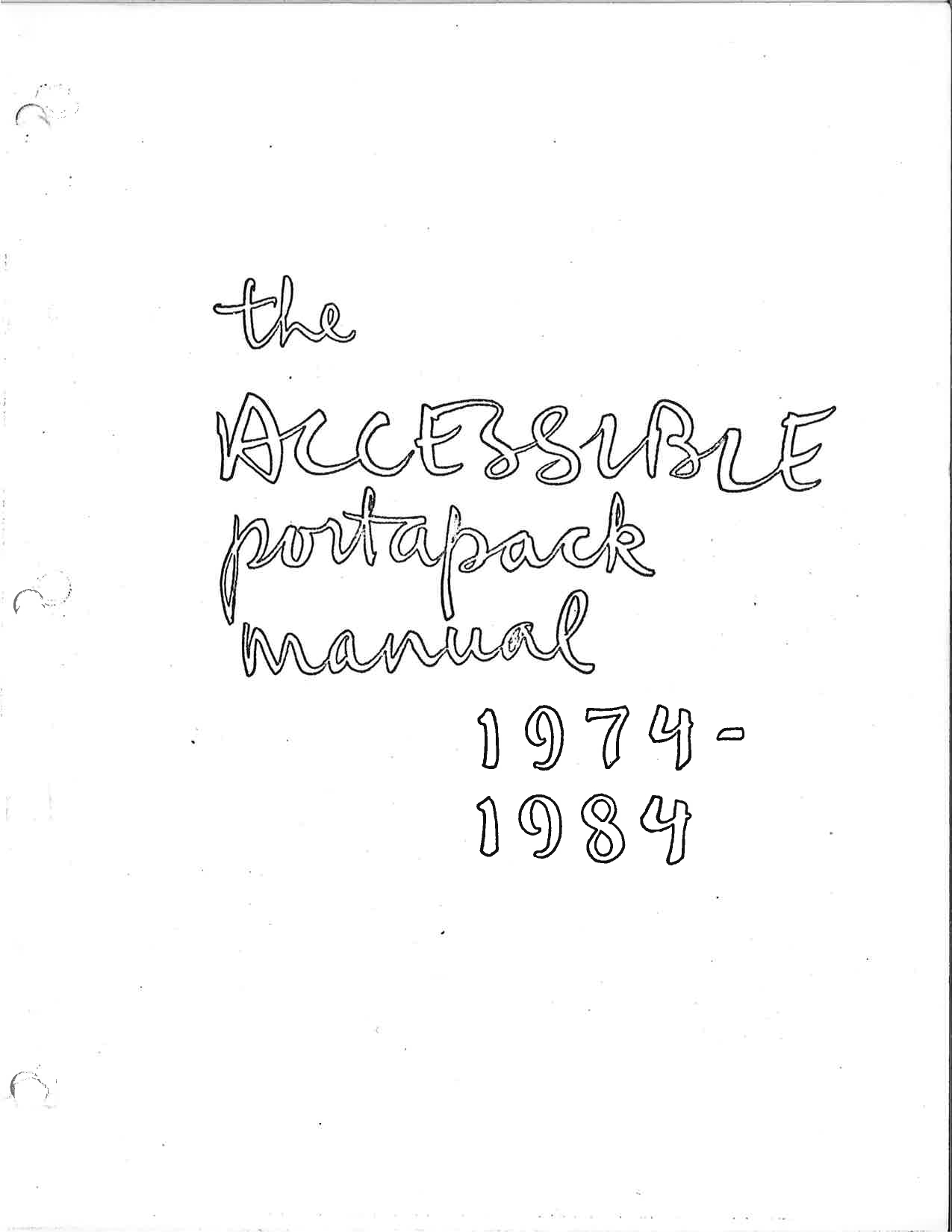

Goldberg, Michael. 1974. The Accessible Portapak Manual 1974-1984. Collection Cinémathèque québécoise 2017.0001.01.0054.FD

pdf (2,68 Mo)Manuel d’instruction du Portapak à destination des équipes de vidéastes.

Ces extraits du manuel sont rédigés dans le but de donner un descriptif très détaillé des étapes pour utiliser la caméra. Le manuel manuscrit fait originellement plus de 70 pages. L’écriture est relativement petite et très resserrée et certains textes sont accompagnés de croquis.

Ce manuel fait état des problèmes qu’il est possible de rencontrer lors des tournages et n’est pas écrit à destination des premiers utilisateurs de la caméra. Il rend compte aussi de la collaboration et l’entraide des vidéastes et de l’idéologie qui sous-tend leur travail collectif.

Ce module PDF pourrait être innaccessible. Une version alternative est disponible en dessous.

Goldberg, Michael. 1974. The Accessible Portapak Manual 1974-1984. Collection Cinémathèque québécoise 2017.0001.01.0054.FD

pdf (2,68 Mo)Transcription de la première page et du début de la seconde page :

Chers amis,

Voici une photocopie du manuscrit de notre « Manuel du Portapak accessible ». Nous espérons pouvoir distribuer la version finale gratuitement, sur du papier pour classeur à 3 trous.

Ce qui suit s’agit uniquement du texte – le manuel contiendra des dessins, des photographies et une mise en page moins compacte. S’il vous plaît, au fur et à mesure que vous le parcourez, prenez des notes sur les éléments à corriger ou à supprimer, sur tout ce qui n’est pas clair, ainsi que sur les critiques constructives de votre impression générale.

Voici quelques commentaires déjà reçus :

- En utilisant différents styles d’écriture, séparez clairement les informations destinées aux débutants et les sections plus complexes destinées aux personnes déjà engagées dans ce domaine.

- Lors de la recherche de problèmes, une seule personne devrait tout vérifier. Si plusieurs personnes essaient de comprendre ce qui ne va pas, cela devient encore plus confus.

- Dissociez votre opinion personnelle des faits et des informations techniques.

- Concernant la page 7A (4 lignes au-dessus de la référence #6). En tirant sur les fils, il est plus probable que le câblage passe en circuit ouvert.

Si vous le voulez bien, ajoutez toute information que vous jugez utile, et aidez-nous avec les définitions.

Je considère que ce manuel est déjà le résultat de notre expérience collective. S’il vous plaît, aidez-nous à le rendre accessible à d’autres personnes pour qu’elles puissent utiliser le Portapak correctement.

Amitiés, Michael Goldberg

Video Exchange Satellite

261, rue Powell, Vancouver, C.-B. Canada V6A 1G3

Introduction : En raison de son prix relativement bas, la vidéo en petit format s’est rapidement répandue dans le monde industrialisé. Polyvalent et facile d’apprentissage, le Portapak a favorisé le concept d’accès et de partage de cette ressource par de nombreuses personnes aux points de vue et aux intérêts variés. Cela entraîne un changement radical du processus de télévision, en retirant les moyens de communication des mains des professionnels et en créant un nouveau miroir de la société.

La communication est un droit qui doit être mérité dans un monde où les gens peuvent choisir non seulement ce qu’ils lisent mais aussi ce qu’ils regardent et écoutent. Le message doit émaner de valeurs ressenties; il doit aussi être bien communiqué. Si nous choisissons de nous servir de ce média, nous devons apprendre ses techniques, ses possibilités et ses limites, et le traiter avec soin pour en tirer le meilleur parti.

J’espère que ce manuel contribuera à favoriser le développement d’un nouvel environnement de communication à partir de la base. Il se concentre sur le SONY AV3400 car cet appareil est largement disponible et franchement celui que j’ai utilisé le plus; cependant, je ne recommanderais pas ce Portapak au détriment de ceux d’autres fabricants. Ceci n’est pas un guide d’instruction pour quelqu’un qui utilise le Portapak pour la première fois; il devrait plutôt servir à compléter un atelier d’introduction donné en personne. J’ai inclus beaucoup d’informations pour les utilisateurs assidus, résultat de l’expérience collective de nombreux amis. Michael Goldberg.

Table des matières : Lecture; Enfilage, nettoyage des têtes; Enregistrement; Vision; Son; Piles; Bande; Transferts électroniques et optiques; Feedback, délais; Mobilité; Europe; Environnements extrêmes; Conseils, catalogage des bandes; Atelier, aide-mémoire; Entretien; A faire et à ne pas faire; Dépannage, Glossaire et Index.

Copyright 1974 – M. Goldberg. Ce manuel ou toute partie de celui-ci ne peut être ni vendu ni publié; libre circulation uniquement.

Cette partie du travail sur le manuel a été achevée avec l’aide financière de : l’Educational Research Institute of B.C., le Provincial Educational Media Centre, grâce aux encouragements de nombreux amis et à la patience de Donna (ce n’est pas encore fini !).

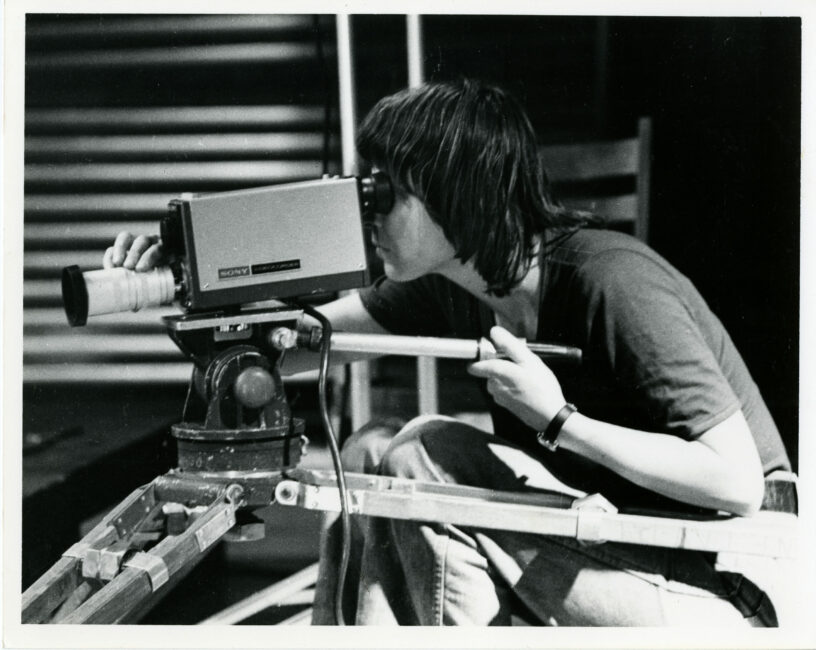

Le vidéaste est relativement libre de ses mouvements. Il peut regarder dans le viseur pour cadrer, mais ce n’est pas une obligation. En effet, contrairement aux caméras argentiques, pour lesquelles la lumière ne doit pas passer par l’œilleton au risque d’altérer l’image filmée, ici il est possible d’être beaucoup plus mobiles. La caméra est en ce sens moins contraignante.

Le vidéaste peut opérer seul la caméra et l’enregistreur, mais le tout pèse quand même près de 4 fois plus que la Bolex ! Il est donc commun de voir deux personnes opérer l’appareil, l’un tient la caméra, l’autre s’occupe de l’enregistreur et/ou du microphone.

Le tournage en vidéo va permettre aux projets de se multiplier, car les tournages sont plus rapides avec des équipes plus petites à la hiérarchie moins rigide. Le fonctionnement de ces caméras offre finalement une plus grande liberté et indépendance aux vidéastes.

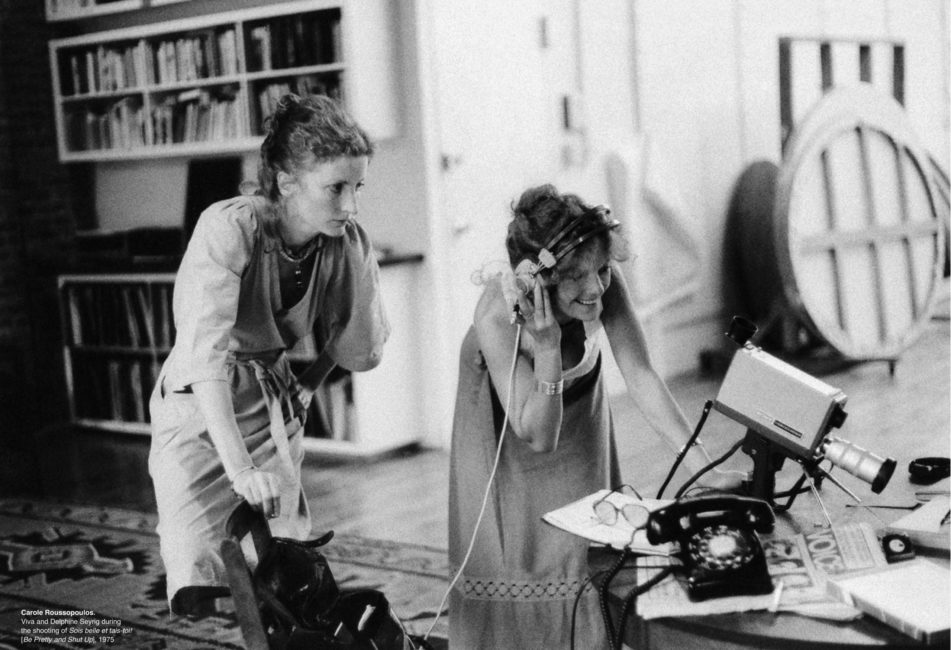

Avec la vidéo, je suis en rapport direct et constant avec l’image. Ce qui n’est pas le cas quand je tourne un film. En effet, vu le coût de la journée-cinéma, je suis obligée de confier l’image à des spécialistes (directeur-photo, cadreur, pointeur puis étalonneur) qui en donneront le meilleur rendu, preuve de leur savoir-faire (d’où la tendance au “léché” de la lumière et des décors qui caractérise les films “standard”). En vidéo, j’ai droit à l’erreur (en plus, je peux contrôler l’image immédiatement, chercher des solutions, recommencer, expérimenter). Je tiens donc la caméra, je cadre, j’éclaire pour mon plus grand plaisir. La vidéo est mon atelier d’images, mon lieu de recherches où je peux m’accorder toute la liberté dont je suis capable.

(Danielle Jaeggi dans Minne 2016, p. 20)

Photographie de Nicole Giguère prise à Paris, 1977. Collection personnelle de Nicole Giguère.

©Nicole Giguère

Photographie d’Hélène Bourgault sur le tournage de Chaperons rouges. Le Portapak est posé sur un lourd trépied qui n’est pas celui initialement conçu par SONY. Collection Cinémathèque québécoise : Fonds Helen Doyle 1995.0736.PH

©Helen Doyle

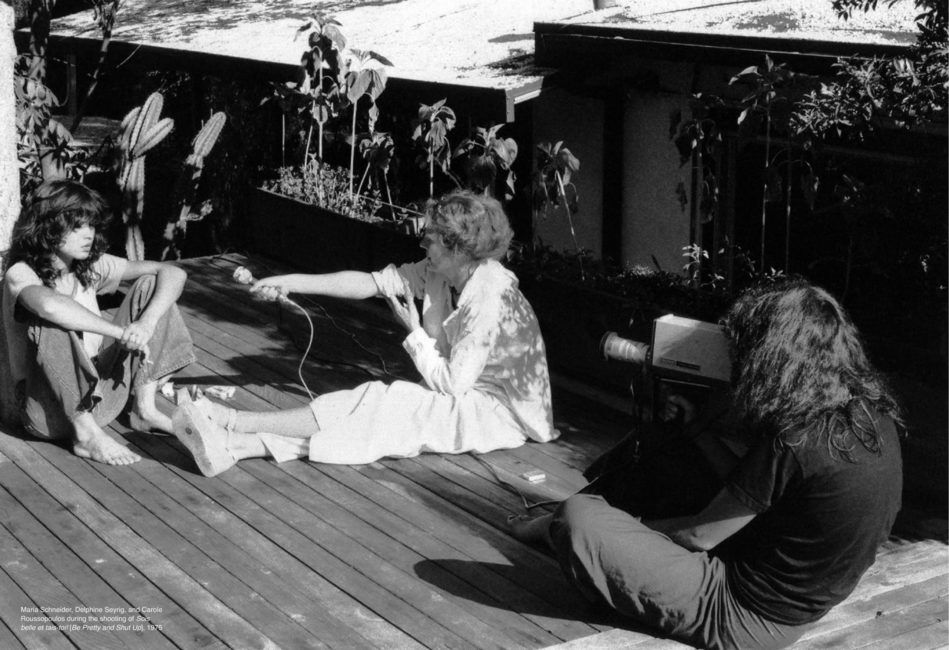

Photographie du tournage Sois belle et tais-toi en 1975. Delphine Seyrig à droite écoute et visionne un enregistrement directement à travers l’œilleton relevé de la caméra. Photographie extraite du livre Defiant muses : Delphine Seyrig and the feminist video collectives in France in the 1970s and 1980s, etc. p. 32-33.

Photographie du tournage Sois belle et tais-toi en 1975. Delphine Seyrig à droite, en blanc, recueille grâce à un micro additionnel, la parole d’une autre femme à sa gauche, Maria. Carole Roussopoulos en bas à droite de l’image est en train de filmer. Photographie extraite du livre Defiant muses: Delphine Seyrig and the feminist video collectives in France in the 1970s and 1980s, etc. p. 22-23.

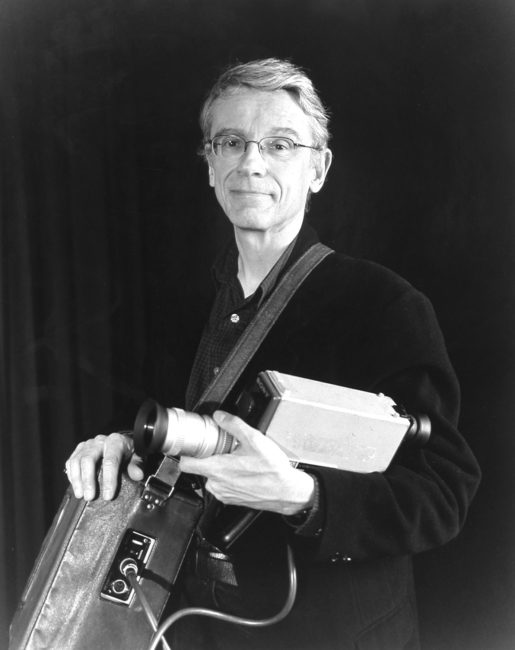

Photographie de Bernard Émond tenant un Portapak à la main. Collection Cinémathèque québécoise 2004.0059.PH.07

©Gabor Szilasi

Utilisateurs

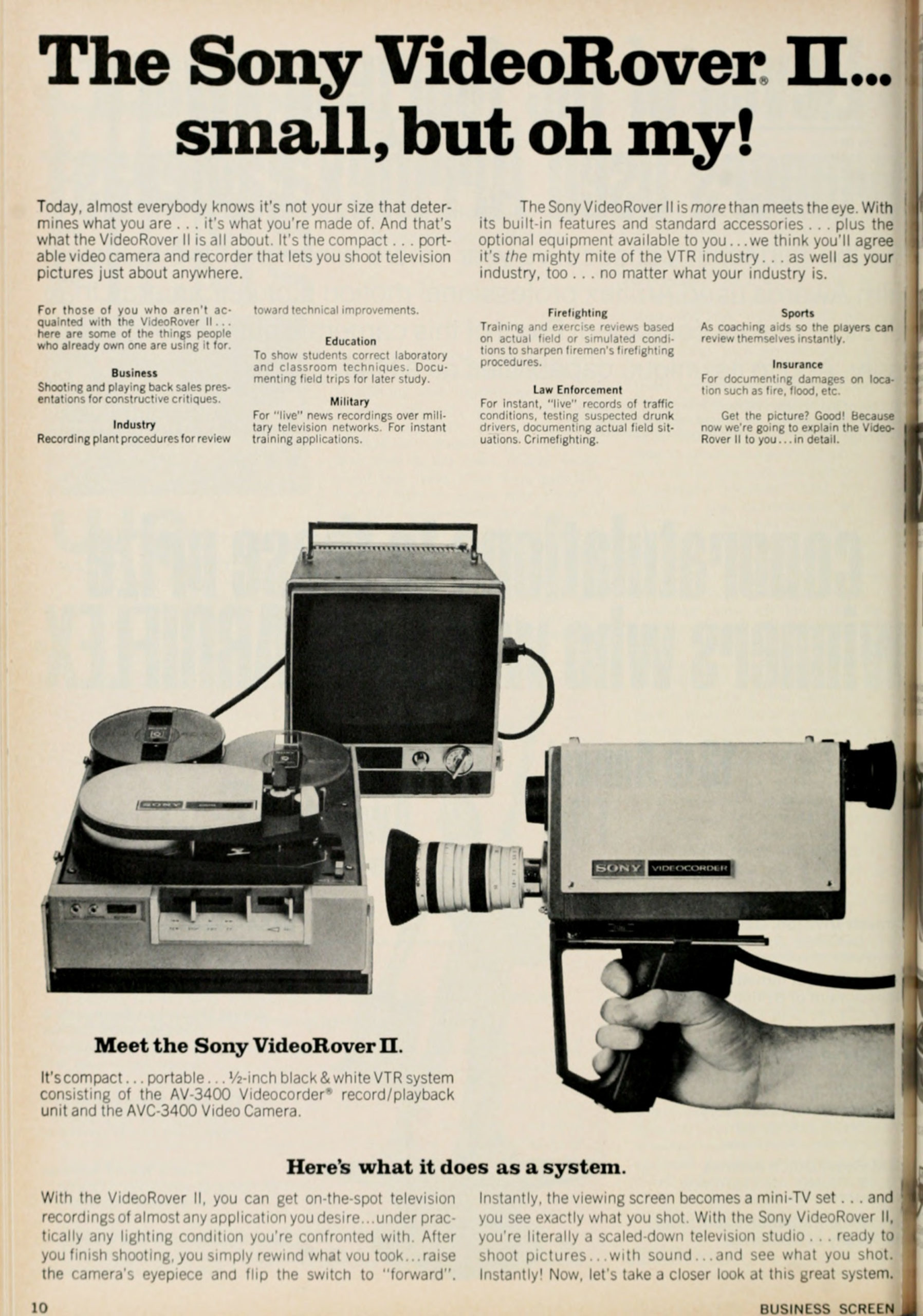

Publicité issue de Business Screen Magazine, vol. 32, no 9, novembre/décembre 1971, p. 10-11. Internet archive.

pdf (379,25 ko)The Sony VideoRover II... small, but oh my!

Publicité pour la vente du SONY VideoRover 2. On peut y lire en premier paragraphe :« Aujourd’hui, presque tout le monde sait que ce n’est pas votre taille qui détermine qui vous êtes… mais bien ce que vous êtes à même d’accomplir. Et c’est bien ce qui compte avec le VideoRover II. À la fois caméra vidéo et enregistreur sonore, le VideoRover II est compact, portable, et vous permets de tourner des images de télévision où que vous soyez » [traduction].

Utilisations possibles, d’après cette brochure, dans les domaines du travail, de l’industrie, de l’éducation, du sport, mais aussi plus surprenant pour l’armée, les pompiers, la vidéo surveillance et pour les assurances !

Ce module PDF pourrait être innaccessible. Une version alternative est disponible en dessous.

Publicité issue de Business Screen Magazine, vol. 32, no 9, novembre/décembre 1971, p. 10-11. Internet archive.

pdf (379,25 ko)Les utilisateurs sont des particuliers, des amateurs, des militants de plusieurs communautés (féministes, personnes racisées, autochtones, LGBTQ+), des artistes visuels, des plasticien.nes et même des cinéastes et des journalistes. Il y a aussi les coops et les écoles. Malgré le coût de l’appareil relativement élevé (environ 1500 dollars US de 1970 soit 14 000 dollars canadiens d’aujourd’hui), c’est un succès commercial, avec des milliers d’exemplaires vendus à travers le monde.

Ce matériel peut être emprunté dans des coops, ce qui en fait un outil privilégié pour une production d’œuvre engagée. À Montréal, Vidéographe, par exemple, qui a distribué Le Magra, est un espace de location, de création et de diffusion d’œuvres engagées.

Au Québec et en France, la vidéo a beaucoup été utilisée par les femmes dans une volonté de soulever des questions d’égalité des genres. Les vidéastes souhaitent changer les choses, faire évoluer la société en révélant ses travers. Par exemple, Vidéo Femmes, collectif fondé par Helen Doyle et Nicole Giguère souhaite produire et diffuser des vidéos faites par des femmes pour les femmes.

Ce sont les productions vidéo que j’ai faites à Vidéo Femmes qui m’ont permis de tourner, d’expérimenter, d’apprendre et de vivre avec un bonheur égal au cours des dernières années. Travailler avec des équipes de femmes dans le respect et la confiance, c’est avec la vidéo que j’ai connu ça.

Lise Bonenfant dans Copie Zéro, 1985, n. 26 [en ligne]

Le Portapak est au service de la communauté aussi parce qu’il permet une large diffusion de contenus, à la télévision. La vidéo a permis la production de contenu pour les Télévisions Communautaires Autonomes (TCA) : une quarantaine de télévisions communautaires incorporées en organismes sans but lucratif qui œuvrent en production télévisée locale et/ou régionale, à diffuser du contenu sur le canal communautaire de leur territoire. Ces TCA adhèrent à des valeurs et à des principes qui les guident et dont elles font la promotion. Ces stations sont aussi dirigées par des citoyens1.

Au Québec, des groupes de citoyens choisissent de mettre sur pied un tel type de média communautaire parce qu’ils croient en sa capacité à unir la communauté autour d’enjeux importants. La prise de parole citoyenne est considérée comme un moyen de participer aux changements sociaux. La télévision devenait accessible et formatrice pour les militants qui choisissent de s’y impliquer.

En parallèle de ce premier usage, de nombreux artistes venant d’autres domaines artistiques adoptent la vidéo comme un nouveau mode d’expression prolongeant le cinéma. C’est un média en devenir qui ouvre la porte à de nouvelles expérimentations.

Donc, en plus d’être un mode de communication engagé, la vidéo est aussi devenue une forme d’art expérimental.

Ressources additionnelles

Voici un lien vers un lexique qui te permettra de mieux comprendre certains termes utilisés : Glossaire du cinéma

Tu es curieux ? Tu veux en savoir plus sur le Portapak et les vidéastes qui l’ont utilisé ? Voici des liens vers d’autres contenus qui te permettront d’approfondir tes connaissances.

- Opération boule de neige réalisé par Bonnie Sherr Klein en 1969 qui montre comment les habitants du quartier de Montréal tentent une action concertée, et comme la vidéo les accompagne dans cette démarche.

- Bande-annonce Insoumuses réalisé par Callisto Mc Nulty en 2018 avec des images d’utilisation du Portapak par Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig

- Here come the Videofreex réalisé par Jon Nealon, Jenny Raskin en 2015

- Conférence Wikimedia organisée à la Cinémathèque québécoise : Vidéo Femmes : une histoire

- Définition de l’art vidéographique au Canada

- Copie Zéro n. 6, avril 1980 consacre une page à Vidéo Femmes accessible en ligne.

- Bensinger, Charles. 1981. The Video Guide. Santa Barbara : Video-Info Publications. Livre disponible en ligne.

Bibliographie

S.a. s.d. Manuel d’instruction de la caméra AV-3400 de SONY. 9 p. Collections Richard Diehl.

Goldberg, Michael. 1974. The Accessible Portapak Manual 1974-1984. 18 p. Collection Cinémathèque québécoise.

Bourdeau, Roger. 2015. Helen Doyle cinéaste : la liberté de voir. Montréal : Vidéo femmes ; Les Éditions du remue-ménage.

Minne, Julia. 2016. « Collecter, conserver et valoriser la vidéo légère en France (1968-1981) et au Québec (1967-1989) ». Mémoire de maîtrise, Paris, Université Paris 8.

Musée National Centre d’Art Reina Sofía, catalogue de l’exposition Defiant muses: Delphine Seyrig and the feminist video collectives in France in the 1970s and 1980s. Internet archive.

Tu veux en apprendre plus?

Fais un voyage audio dans l’univers de cet appareil.